Vor dem Sprung in die Selbstständigkeit, ob hauptberuflich oder neben dem regulären Job, steht viel Planung an. Geschäftsmodell und Businessplan müssen entwickelt werden, Versicherungen abgeschlossen und Marketingaktivitäten geplant werden. In den folgenden Beiträgen finden Sie umfangreiche Informationen, weiterführende Quellen und hilfreiche Leitfäden für den Start ins Trainingsbusiness.

Fehlt ein für Sie wichtiges Thema? Über Ihre Vorschläge per Mail an info@seminarmarkt.de freuen wir uns.

Viele Trainerinnen, Berater und Coachs arbeiten selbstständig. Sein eigener Chef zu sein, klingt erst mal verlockend. Doch wer mit dem Gedanken spielt, einen solchen Weg einzuschlagen, sollte sich im Vorhinein gut informieren und das Für und Wider für sich abwägen. Eine erfolgreiche Existenzgründung bedarf einer sorgfältigen Planung. Hier finden angehende Freiberufler und Selbstständige viele Infos, was es zu beachten und zu bedenken gilt, bevor man mit der eigentlichen Existenzgründung beginnt.

Jeder, der mit dem Gedanken einer Selbstständigkeit spielt, sollte hier ganz ehrlich zu sich sein und sich unter anderem folgende Fragen stellen...

Vor dem Businessplan kommt das Geschäftsmodell. Dieses beschreibt im Wesentlichen, wie das Unternehmen funktionieren und Gewinne erwirtschaften soll...

Exklusiv im Wegweiser Existenzgründung

Zum Wegweiser

Ein gut ausgearbeitetes Geschäftsmodell bildet die Grundlage für das Erstellen eines Businessplans. Diesen braucht man für ein Gründungsdarlehen oder einen Gründungszuschuss zu beantragen...

Exklusiv im Wegweiser Existenzgründung

Zum Wegweiser

Möglichkeit 1: Crowdfunding. Eine andere, und für Trainer, Berater und Coachs durchaus üblichere Möglichkeit ist, die Gründung mithilfe von Fremdkapital zu stemmen.

Exklusiv im Wegweiser Existenzgründung

Zum Wegweiser

Eine eigene Existenz aufzubauen ist ein sehr komplexes Vorhaben. Deshalb erwartet auch niemand von Ihnen, dass Sie das ganz allein meistern. Es gibt zahlreiche Beratungsangebote, die Gründerinnen und Gründer in Anspruch nehmen können.

Macht man sich im Weiterbildungssektor mit Coaching, Beratung oder Training selbstständig, gibt es einiges zu beachten. Welche Rechtsform ist die richtige für die eigene Geschäftsidee, wo muss das Unternehmen angemeldet werden, welche Steuern fallen an, welche persönlichen und betrieblichen Versicherungen sind wichtig, welche Rechte und Vertragsarten sind für Weiterbildner relevant, worauf muss ich bei der Buchhaltung und dem Rechnungswesen achten und wie geht man am besten bezüglich der Kontoführung vor? Wenn Sie sich eine oder mehrere dieser Fragen stellen, finden Sie hier die wichtigsten Informationen sowie nützliche Links und Ressourcen dazu, was bei einer Existenzgründung als Weiterbildner zu beachten ist.

GbR, Einzelunternehmen, GmbH, PartG, UG − die Liste der Rechtsformen in Deutschland ist lang, und besonders für Laien ist es oft schwierig, die Unterschiede und Voraussetzungen zu durchblicken.

Nach der Rechtsform kommt die Anmeldung beim Gewerbe- und Finanzamt. Welche Ämter müssen zusätzlich informiert werden

Exklusiv im Wegweiser Existenzgründung

Zum Wegweiser

Wie andere Selbstständige sind Trainerinnen, Berater und Coachs zu manchen Versicherungen verpflichtet...

Exklusiv im Wegweiser Existenzgründung

Zum Wegweiser

Als Weiterbildungsanbieter treten Trainerinnen, Berater und Coachs regelmäßig in rechtliche Beziehungen mit Kunden, Mitgesellschaftern und anderen Personengruppen, die durch Verträge näher abgesichert werden.

Exklusiv im Wegweiser Existenzgründung

Zum Wegweiser

Recht trockene, aber notwendige Themen, mit denen sich auch im Weiterbildungsbereich Gründerinnen und Gründer immer wieder beschäftigen müssen, sind die Buchhaltung, das Rechnungswesen und Konten.

Mit einem Basiseintrag in der Weiterbildungsexperten Datenbank von Seminarmarkt.de

Die ersten Jahre nach der Gründung im Trainings-, Beratungs- und Coaching-Business verlangen viel: Durchhaltevermögen und Konstanz, aber ebenso Weitblick und Offenheit für Neues. Dabei gibt es viele Handlungsfelder der Unternehmensführung, beispielsweise Marketing, Akquise oder Anpassungen im Portfolio, die frischgebackene Weiterbildner im Blick halten müssen. Hier finden Sie hilfreiche Optimierungsvorschläge zur Existenzsicherung rund um die Themen #Organisation, #Marketing, #Portfolio und #Akquise.

Krisen bewältigen, Liquidität sichern, Business umstellen: Wo gibt es Hilfe, was kann ich tun?

Die drei Jahre nach der Unternehmensgründung - insbesondere das erste Geschäftsjahr - sind ein kritischer Meilenstein für alle geplanten Geschäftsprozesse.

Exklusiv im Wegweiser Existenzgründung

Zum Wegweiser

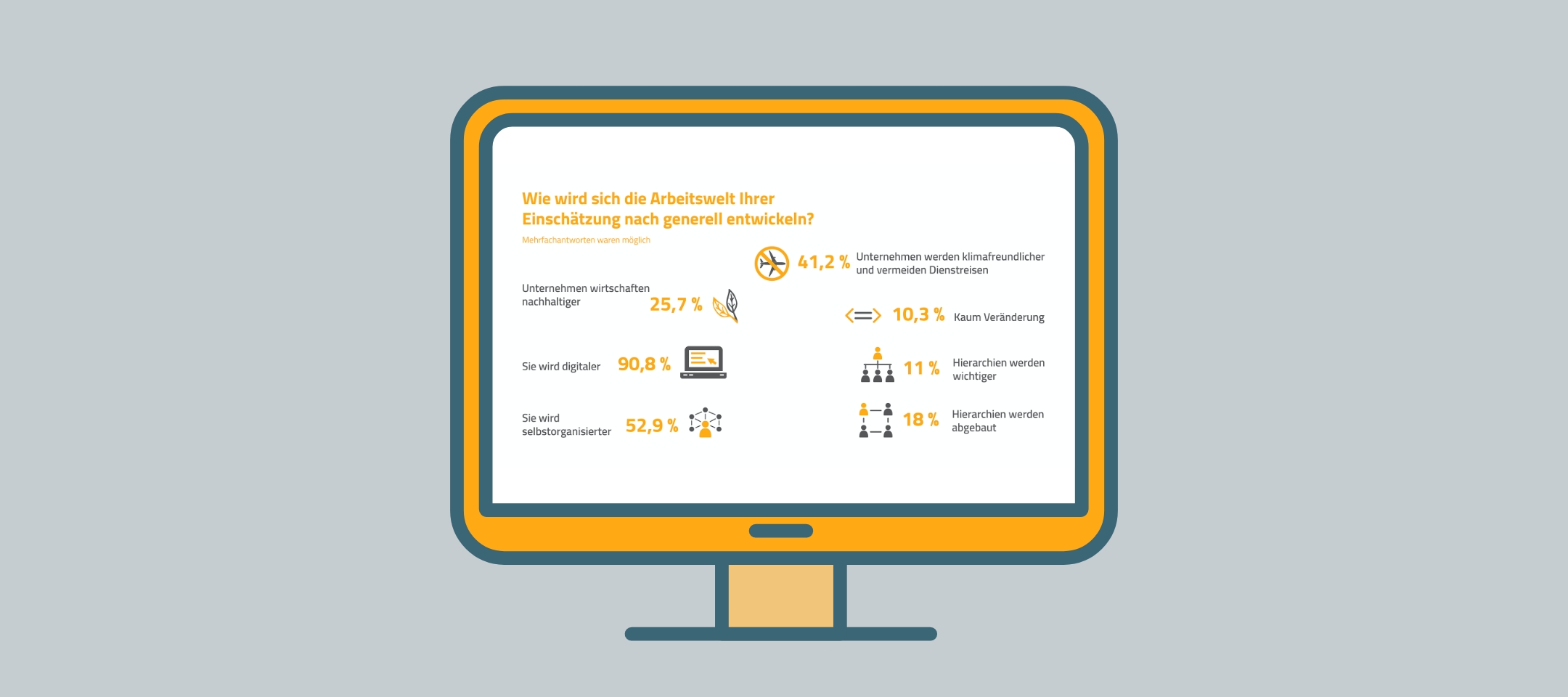

Was denken andere Coachs & Trainer über den Markt? Wie entwickelt sich das Training? EIn Blick in unsere Expertenumfragen

Mit der richtigen Marketingstrategie nicht nur Sichtbarkeit und Bekanntheit steigern, sondern auch Vertrauen aufbauen.

Der Aufbau eines Netzwerks gehört heute zum Standard jeder Unternehmensstrategie. Denn gute Beziehungen schaden ja bekanntlich nur demjenigen, der sie nicht hat.

Längst dienen die Online-Netzwerke nicht mehr nur dem zwanglosen Austausch, sondern besitzen auch beträchtliches Marketingpotenzial.

Exklusiv im Wegweiser Trainermarketing

Zum Wegweiser

Die Website sollte nicht nur Aushängeschild eines jeden Trainers sein, sondern möglichst konkret Funktionen in der Marketingstrategie übernehmen. Dafür ist es wichtig, jede einzelne Webseite auf Sichtbarkeit und Funktionalität hin zu optimieren.

Exklusiv im Wegweiser Trainermarketing

Zum Wegweiser

Das Thema Neu-Kundenakquise ist für Trainer und Beraterinnen ein mühsames Kapitel: Es erfordert nämlich eine gewisse Frustrationstoleranz, bei Absagen und Vertröstungen gelassen zu bleiben. Aber ohne neue Kunden lässt sich das eigene Trainings-, Beratungs- oder Coaching-Unternehmen nicht nachhaltig sichern.

Kundenbindung ist mindestens ebenso wichtig wie die Neukundengewinnung, denn Kundentreue ist bares Geld wert. Das Ziel ist, aus sporadischen Kunden Stammkunden zu machen. Ein wichtiger Punkt in der Kundenbindung ist die Kommunikation mit den Kunden.

Exklusiv im Wegweiser Trainermarketing

Zum Wegweiser

Bestehende Geschäftsmodelle weiterentwickeln, Kompetenzen überprüfen und Qualifikationen ausbauen: So positionieren Sie sich langfristig in einem dynamischen Markt.

Die Digitalisierung betrifft Trainer, Berater und Coachs in vielfacher Weise: durch veränderte Formen der Wissensvermittlung und der Kundeninteraktion, als Gegenstand der eigenen Lehr- und Beratungsangebote und nicht zuletzt durch den Impact auf das eigene Business.

Seminarmarkt.de ist eine unabhängige Plattform, auf der Weiterbildungsanbieter und Weiterbildungssuchende zueinander finden. In den drei Datenbanken Weiterbildungsexperten, Seminare und Tagungslocations gelangen Weiterbildungseinkäufer von Unternehmen genauso wie Fach- und Führungskräfte mit wenigen Klicks zum passenden Angebot. Seminarmarkt.de gehört zum managerSeminare Verlag, bei dem auch zahlreiche Bücher zu Trainingsmethoden und zum Trainermarketing sowie das Fachmagazin Training aktuell erscheinen.